SNS相談 (2) カウンセリングで大切にしているもの

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(2)カウンセリングで大切にしているもの

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第2回は「武藤所長がカウンセリングで大切にしているもの」です。

――所長が対面のカウンセリング、SNS相談で大切にしていることを教えてください

対面の面談でも、SNSの面談でも、信頼関係というのが一番重要じゃないでしょうかね。

対面のカウンセリングに来てくれた人には、まずは「この場所は分かりにくくなかったですか」と聞く習慣があります。

よく来ていただきました、あなたを歓迎していますよというメッセージを送っているということですかね。

次に全体の形を大切にします。お姿だけでなく、雰囲気などを含めた、全体の形。そこにどうしても目が行きます。それは対面のカウンセリング独特のものですよね。

さらに対面では、自分も相手に見られているわけです。

お互いに様子をうかがいながら、どういう話をされにきたのかとか聞きます。

はっきり言語化できる人もできない人もいるけれど、言葉以外に表情や態度からも読み取れることがあるから、一回の面談でだいたい見立てられることが多い。

この人が本当に困っていることは何だろう、本当に何とかしたいと思っていることは何だろうと。

なかなか見立てられない時は、私だったらエンプティチェアを使うときがあります。

ひとりロールプレイ、寸劇を通して、その時の気持ちを味わってもらう方法です。

「お母さんともっと話したかったのね、お母さんにわかってもらってもらいたいことがあったんだよね。じゃあせっかくだからお母さんにここに来てもらおうか」って言って、空っぽの椅子を指して「お母さんがきたと想像してみて。見える?見えたらそのお母さんに言いたい事言ってみて」って。

他にもいろんな技術を持っているカウンセラーであれば、ゲシュタルトセラピーとかアサーティブとか認知療法とか精神分析とかね、いろんな技というかスキルを発揮できる。それが対面の面接だと思います。

――SNSでは、そういうことはできませんね。

面談では非言語の情報のやりとりから、信頼関係が築きやすい。全体の形も見えやすい。

一方、SNSは嘘ついてもいいし、隠してもいい。カウンセラーからは全体の形がなかなか見えない。

でも、嘘をつくにはそれなりの理由があるんでしょう。

隠すことにもご本人にとって意味がある。それは隠させたほうがいい。

――隠させてあげられるというのは、あるかもしれないですね。

隠していることも、話してくれたことも、相手を尊重しながら聴くということ。

そういうところから信頼感が生まれると思います。

そして、カウンセリングで大切にしているもの、やっぱりユーモアが一番です。

――ユーモアは、人間関係だけではなく、カウンセリングのキーワードでもあるのですね。

(この項、続きます)

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

心休まる音楽を届けたい ~Mogami Project~

ご病気の人、落ち込んでいる人、孤独な人などに心休まる音楽をお届けしたい。

~Mogami River Project CDを無料で配布しています~

ソロギタリスト土門秀明氏の制作されたCDを、東京メンタルヘルス・スクエア受付フロアにて配布しております。

心が休まる素敵な音、音楽です。

ご興味のある方はどうぞご自由にお持ちください。

みなさまのこころに花が咲きますように

事務チーム

<土門秀明氏からのメッセージ>

Mogami River Project

これは、例えば、ご病気の人、落ち込んでいる人、孤独な人、何らかの理由で家から出られない人などに、私が演奏したCDを、無料で届けようというプロジェクトです。音源自体は、何の変哲もありません。

私の拙い演奏と最上川の水音、虫の音、鳥の鳴き声、風の音などが入ってる、いたってシンプルなCDです。

制作に至っての経緯は、私の経験に由来してまして、世間には、いろんな理由で、家から、病院から、施設から出られない人達がいます。

そういう人達の一服の清涼剤にでもなればという単純な動機であり、私の自己満足でもあるかもしれません。

あと、最近お蕎麦屋さんでギター演奏をしてるのですが、そこで知り合った不眠症の方が、私のCDを聴きながらだと良く眠れると言ってくださった事もあります。

基本体勢としては、NPO(様々な社会貢献活動を行い、収益を分配することを目的としない団体、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てる)になりますが、無料で配布しますので収益は出ません。

しかしながら、制作費、経費は掛かりますので、協力者、後援者は、いてくれると助かります。

「私はこういう事が得意だから、こういう事で協力します」とか、「これ余ってるので使ってください」とか、何でも結構です。

ただし、ビジネス目的、PR目的でしたらご遠慮ください。持ち出し金は出ても、何もリターンはありません。

CDについての感想、評価などは、期待しておりません。私に与えられた音楽スキルが、少しでも世の中のお役に立てれば幸いです。

代表者プロフィール

土門秀明(山形県酒田市出身)

1990年代、バブルガムブラザーズ等のバンドで活躍した後、単身渡英。日本人初の「ロンドン市公認音楽家」となり、2012年まで約10年間地下鉄演奏を敢行。

帰国後、適応障害、鬱病、パニック障害などを発症し、一時は寝たきりとなるが、音楽の力で回復、復活する。

現在は、各症状と向き合いながら、イベント出演やBGM演奏、執筆など多岐に渡って活動中。

公式HP : http://www.domon.co.uk/Site/welcome.html

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

SNS相談 (1) 東京メンタルヘルススクエアの特色

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(1)東京メンタルヘルス・スクエアの特徴

SNS相談を利用してみたい方、もう利用されている皆様。

皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしました。

これから数回に分けてご紹介します。

第一回は「東京メンタルヘルス・スクエアの特徴について」です。

――東京メンタルヘルス・スクエアの他にはない特色は何だと思いますか?

私はね、「お話しパートナー」という言葉がすごく好きなんです。

自分のところなのに、他人事のように好きですね。カウンセリングというよりも、お話しパートナーのほうが気軽な感じ…社会学的な言葉を使うと「大衆化されている」感じがして。

――大衆化されている?

いろんな人たちが気軽にお話ししようって来られる。「カウンセリングを受けよう」というのではなく。

――クライエントにとっても、カウンセラーにとっても敷居が少し下がっている感じでしょうか

そう。「パートナー」という感じが、TMSの特徴的なところだと思います。そういうところを伸ばしていきたいと思いますね。

カウンセラーが一方的に援助しようと思ったら、身が持たないと思うんです。疲れちゃって。義理と人情でやっていくのも悪くないんだけど、長くは続けられない。

――クライエントを援助するために、クライアントにも半分は助けてもらうということでしょうか。

そう。カウンセラーの観点でクライエントを解釈するのではなくて、クライエントと一緒に掘っていく。どんな心の世界があるのか聞かせてもらう。

――カウンセラーが答えを作ろう、与えようと思うと、疲れてしまうし、無理なことも多いから、あるものを掘り出していく。そんな感じ。

例えば自分の思いを言えなかったと後悔しているクライエントさんに

「なんで言わなかったの?」

と聞くのは普通のコミュニケーションなんですけど、

「何か言えない理由があったの?」

「その時どんなこと考えたの?」

と言うと、クライエントさんと同じ場所から、一緒に掘っていくことができる。そういうところでも、やっぱりパートナー的なところ、相手の目線に立って、というのは根底にあるのだと思います。

――実際に、今活動されているTMSのカウンセラーを所長が見ていて、パートナーとして活動されている感じ、します?

そういうのが堂々と表現されていない感じはする。なぜかと言うと、不思議だなって思うんだけど、このオフィスには「東京メンタルヘルス株式会社」という看板が掲げてあって「東京メンタルヘルス・スクエア」って看板は少ししかない。私たちはお話パートナーになるためにオフィスに来ているのに、私たち自身の居場所は、どこにあるんだろう?

みんなこのオフィスに来て、椅子とか席を「借りている」みたいな意識があるんじゃないかなという気がする。

(編集者注:TMSは東京メンタルヘルス株式会社オフィスの一部を借りて活動しています)

――そういう意識、確かにあります。

あるでしょ?だからそのあたりを、もう少しOPENにして、ここは共用、ここは占有、何時から何時まではスクエアと、男風呂女風呂のような、分け合ったり交互に使う感じがあってもいいかなと思うんだよね。そうするとお話パートナーっていうのももっと堂々と表現できるかなって感じがちょいとしていて。

――そうですね。

TMSの理事たちは何を考えているのだろうね。理事長をはじめ・・

――そこは理事長からパシっと言ってもらうとよろしいかと(笑)

本来、TMSが生まれたいきさつは、東京メンタルヘルス株式会社(以下TMA)と比べて小回りが利く団体として設立したNPO法人です。カウンセリングを日常的なものにするとか、お話パートナーとか、仲間づくりとか、TMAができないようなことをやるために。

――TMSとTMAの役割分担ということでしょうか?

固い言葉で言えばそういう言葉なんだけど、パートナーかもしれないね、TMSとTMAも。

――パートナーとしては、かみ合ってないかもしれないですね。

その点、TMA、TMS両カウンセラーが参加するSNS相談は、コラボレーションだよね。違う所属の人たちが集まって、誰がどこの出身とか知らない人も、同じプロジェクトに取り組んでいる。私たちにとってもSNSはいい試みですね。

ケンカも起こったり、うまくいかないこともあったりするんだけど、それは、まあ、しょうがない。あなた方カウンセラーでしょって言われても、しょうがない。

――そうなんですよ!「あなた方、カウンセラーでしょ?!」って思うような出来事、いっぱいあるんです(笑)

もうね、カウンセラーも分かっていてもやめられないんだ、人間だものね。洗練されていないところもある。それも含めて、SNSの醍醐味だと思います。そういうところで、カウンセラーにもユーモアがあるといいね。

(この項、続きます)

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

コミュニケーションって何だろう

こんにちは。

東京メンタルヘルス・スクエア 吃音チームです。

日々話すことを求められる私達ではありますが、コミュニケーションってなんだろうと思うことがあります。

吃音を持ったある彼とはじめてお会いした時、一つの言葉がでてくるまでに、少し時間が必要でした。

それでも、一生懸命伝えようとする気持ちが伝わってきたので、彼の言葉が出てくるまで一緒にそこで待つという時間を何回か過ごしました。

彼の伝えたいことを受け取りたいと思ったからです。

ある日は、他愛もない話をぽつぽつと、

ある日は、ほとんど言葉が出ずに時間になることもありました。

またある日は、自分のことを知ってもらいたいと、何十枚もの紙にまとめてきてくれた彼の人生を一緒に読みました。

そんな時間を重ねて10回目くらいになったとき、いつの間にか言葉がたくさん出てきていることに気づきました。

日を重ねるほどに、彼の言葉は今湧いたばかりの泉のように、止まらないくらいの勢いになっていきました。

なぜなのかなんて、わかりません。

ただ、『伝えたいという気持ち』

それは、どの時も感じていたように思います。

言葉は私たちに与えられた伝える手段のひとつではあるけれど、言葉よりももっと、伝わるものがもしかしてあるのかも…

コミュニケーションは決して言葉だけじゃない、そう思ったできごとでした。

だから、

お話しパートナーでも、ほっとラインでも、SNSチャット相談でも、

言葉だけでなく『伝えたいという気持ち』を一緒に感じることができたら嬉しいと思っています。

スクエア・カウンセラー 吃音チーム 工藤彩暖

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

東京メンタルヘルス・スクエア 吃音チーム

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

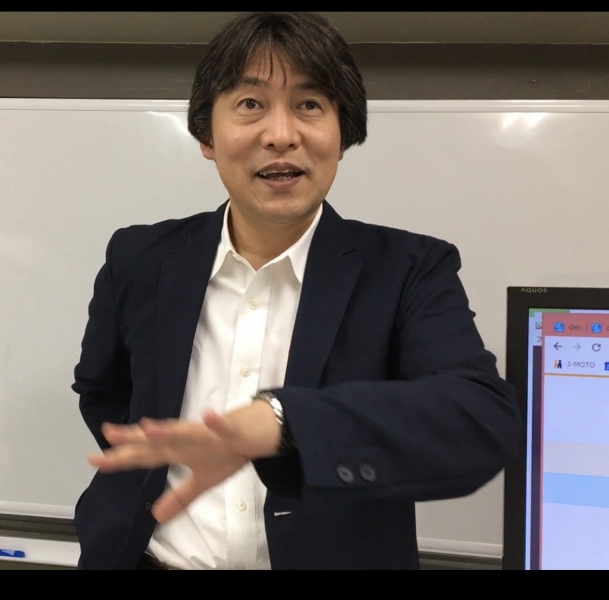

「SNSを活用した相談事業について」の講演をしてきました

とある県に、「子ども・若者育成支援」に関する研修会の講師として呼んでいただき、「SNSを活用した相談事業について」というテーマで、約1時間登壇してお話をしてきました。

私たち東京メンタルヘルス・スクエアとしては2018年より始め、また筆者個人としては2016年より通信制高校スクールカウンセラーとして始めた「SNS相談(チャット相談)」について、実際に行ってみてどうであるのかについてお話させていただきました。

研修では、主に下記の内容を取り上げました。

□SNS相談とは何か?

□SNS相談の始まりと広まり

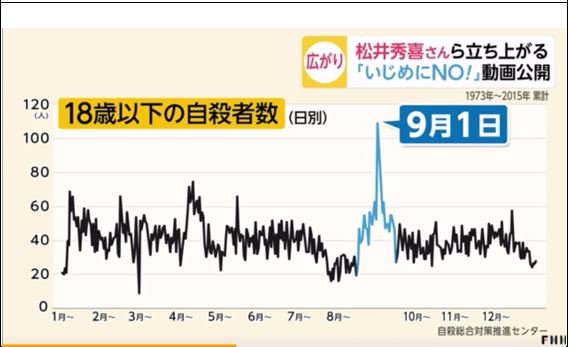

□子どもたちを取り囲むSNS・自殺に関する現状

□SNS相談事業ガイドライン(厚労省)

□SNS相談の特徴(メリット、デメリット)

□SNS相談における対応分類

□SNS相談における緊急対応

□SNS相談のコツ、難しさ

□SNS相談の事例(ガイドラインの事例集より)

参加された方々(子ども・若者育成支援の 関係者の方々)は、大変興味を持ってお話を聞いていらっしゃいました。

時間の関係もあり、必ずしも全て詳しくお話できませんでしたが、終了後、「もっといろいろと質問したかった」というお声もいただき、関心の高さがうかがわれました。

◆

研修内容についてはここで詳しくは ご紹介できませんが、私自身が壇上で話している中であらためて気づいたことを少しご紹介します。

それは「面接相談や電話相談と比較すると、SNS相談には不十分な点がいくつかある。けれども、相談する側の子どもたちにとっては、SNSにはその『不十分さ』を上回るだけの『利便性』があるんだ。だからこそ、これだけ多くの子どもたちがSNS相談を利用している、利便性が不十分さを上回っている」ということです。

実際、カウンセラーがSNS相談では不十分に感じて『電話に切り替えて相談しませんか?』と聞いても、ほとんどの子は『SNS相談がいい』と答えます。

その昔、私自身が私淑した國分康孝に言われた言葉があります。

國分康孝先生は昨年逝去されてしまいましたが、日本において、一つの理論・技法に偏らず、折衷的なカウンセリングを推し進められた第一人者の大先生です。その先生が言った言葉が、「クライアントの役に立つものならなんでも使え!」です。

その言葉、カウンセラーとしての心意気に私はいたく感銘を受け、あれから20年ほど経つ今もしっかりと心に残っている言葉です。

SNS相談については同業のカウンセラーからでさえ、「SNSで相談できるの?」「SNSで相談して、でその後どうするの? SNSだけでは何にもならないでしょ」といった声もあがっています。

私自身はそういう考え、見方もあるのだな、たしかに一面ではそういうところもある、と考えています。そして、是非一度SNS相談の現場の様子を見に来て、SNS相談をライブで感じとって欲しい、とも思っています。

そうしたことを考えつつ、國分康孝先生の心意気に負けないように、私自身も「クライアントの役にたつものならなんでも使え!」の心意気で、子どもたちがSNS相談を利用したいということであればSNS相談を使い、子どもたちの役に立てるカウンセラーでいることができるよう努力し続けていきたいと考えています。

2019年11月25日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセリングセンター長 新行内 勝善

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

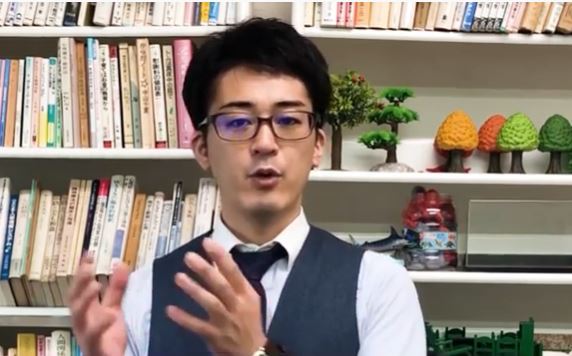

NHK「おはよう日本」~SNSカウンセリングの役割といじめ・自殺対策~

私の考えになりますが、SNS相談は匿名性が高く、LINEという馴染の深いツールを活用することで、対面や電話のカウンセリングと比べると非常に利用しやすいサポートだと思います。

少し話は変わりますが埼玉県の越ケ谷小学校では、田畑校長先生を初め、学校の先生方がコンケアという児童生徒の気持ちの波を知るための仕組みを中心に「いじめ、不登校、自殺0」という目標を掲げて、生徒の教育・指導に楽しく、温かく、そして真剣に取り組まれています。

その取り組みを見て思うのは、子どものことを真剣に想う大人がどれだけ多く関われるかが大切ではないか、ということです。

2019年9月8日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセラー/ファシリテーター 山本立樹

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

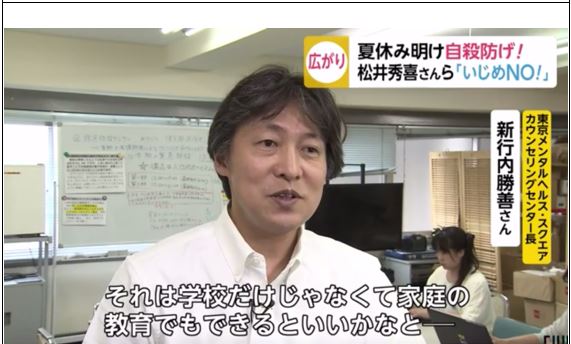

フジテレビ「LiveNews iT!」で放送された「いじめに関するSNS相談」の取材内容

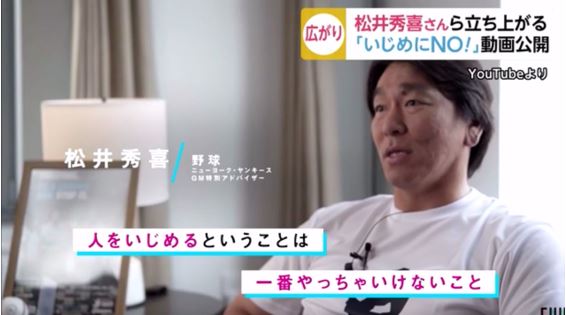

2019/8/27 フジテレビ「LiveNews iT!」より、いじめに関するSNS相談のカメラ取材を受け、放映されました。

取材を受けたのはフジテレビさんからでした。「LiveNews iT!」という夕方の報道情報番組です。

番組前日の26日にyoutubeで公開された「いじめにNO!」の動画に関する約3分間の報道の中でした。その動画は、夏休みが明ける子どもたちに向け、元メジャーリーガーの松井秀喜さんなど、世界的なアスリートらがコメントを寄せたもので、大きな話題を呼んでいるものだそうです。

その中で当社の様子やインタビューが放映されたのは中程とラストの2回、計1分弱のものでした。

放映の様子は、下記のフジテレビさんのHPにアップされていますので、よろしければご覧ください。

https://sp.fnn.jp/posts/00423059CX/201908271854_CX_CX

番組の様子は、上記ページなどで見ていただければと思いますが、以下、当日の番組では放映しきれなかった部分を中心に、インタビュー内容を抜粋してお伝えします。

<かなり早くからスタートした、当社のSNS相談>

フジTV:いつからSNS相談をやっているのですか?

NPO東京メンタルヘルス・スクエア カウンセリングセンター長 新行内(以下、新行内と略):当団体が本格的に始めたのは2018年3月からです。

ですが、SNS相談、チャット相談について東京メンタルヘルスが初めて行ったのは、2016年の秋からです。通信制の高校でSlackというチャットシステムを使ってスタートしました。

<SNS相談が多い理由は?>

フジTV:電話相談よりもSNS相談の方が多いということですが、どうしてなのでしょうか?

新行内:もちろんLINEがほぼ9割以上、中学生以上には普及しているということもあります。いまの子どもたちは、親しい人とLINE通話をすることはあっても、携帯電話や固定電話はめったに使いません。圧倒的にコミニュケーションにかける時間はSNSの方が多くなります。

そして、これだけSNS相談が多いというのは、「ながら相談」ができる、ということがひとつには大きいと思っています。電車に乗りながら「電話相談」はできませんが、電車に乗りながらSNS相談はできます。家庭のリビングでご飯食べながら電話相談はできませんが、SNS相談であればご飯を食べながらでもできてしまいます。このため、子どもたちにとってはSNSの利便性は高く、当然SNS相談も増えていっています。

<SNS相談に特徴的なこと>

フジTV:面接や電話相談とSNS相談との違いは何ですか?

新行内:もっとも大きな違いは、ノンバーバル(非言語)メッセージに関する情報が少ないということです。

面と向かえば、言葉を交わさなくてもその人の顔色や声色、あるいは服装や雰囲気など、その人のノンバーバルから非常に多くの情報が得られるのですが、一方、SNSではそういったノンバーバルな情報がほとんどありません。このため究極的には、SNSで言っていることが本当のことであるのか? といった裏づけが難しいことがあります。

このため、カウンセラーはそういったSNSの特徴を踏まえ、またSNSに合わせた相談手法も自由に駆使しながらやり取りをしていかなければ、うまく相談を進めていくことができません。

フジTV:となると、カウンセラーの方はやはり若い方が多くなるのですか?

新行内:そんなこともありません。子どもたちから見ると両親・祖父母世代にあたるカウンセラーも多くいます。そしてさらに、カウンセラーのキャリアはそれほど多くはないけれども、SNSなどITに精通した若手のカウンセラーも多くいます。

<SNSならではのイジメがある?!>

フジTV:SNSでのイジメだとどんなものがあるのですか?

新行内:写真をばらまかれた、グループに入れてもらえなかったといったものは、もちろんあります。

ほかに、巧妙だなというか進化しているなと思うのは、LINEのステータスメッセージというものがあるのですが、プロフィールに添える一言メッセージですが、そこを巧妙に使ったイジメというのもありました。容姿に関して、例えば「出っ歯」とか「気取ってんじゃねーよ」とか「何様のつもり」などとステータスメッセージに書いているのですが、誰のことを書いているのか名前は出しません。

そうではあっても、クラスの人など知っている人からみれば、「ああ、あの子のことを言っているのね」などとわかるような内容です。

しかしながら、イジメられた子が、イジメっ子に「ステータスメッセージで嫌なこと言わないで」などと指摘すると、イジメっ子は「は?何のこと? 別にお前のことじゃねーし」などと言って白々しくもごまかします。そこでそれを誰かに見てもらおうとすると、イジメっ子はもうそのステータスメッセージは消してしまっていて、ほかの内容に書き換えてしまっているので、証拠が残りません。

プロフィールのステータスメッセージは誰でもが目に見えるもの、つまり多くの人にさらされてしまうものであり、イジメ被害者にとっては大変屈辱的で許しがたい行為であります。

また、LINEだけではなくTwitterでもあります。Twitterは、ひとりで複数のアカウントを持つことができます。メインで使っている本アカウント(本垢)のほかに、趣味のものである趣味垢、裏の顔である裏垢、あるいは別垢など、さまざまなアカウントを持っています。

例えばTwitterでは、友達に公開している本垢では友好的なことを言っていても、裏垢の方ではひどい侮辱的なことを言ったりすることが少なからずあります。

<SNSの難しさ>

フジTV:言葉だけのやりとりの難しさもありますか?

新行内:あります。ノンバーバル情報で言葉のコミュニケーションを補うことができないため、慢性的な情報不足となります。そして、行きちがい・勘違い・妄想なども加わり、ミスコミュニケーションやトラブルにまでなってしまうことが少なからずあります。

加えて、SNSでは面と向かって言わなくて済む分、直接的な怖さが低減され、普段は言えないようなことまでも言えてしまうという側面もあります。

こうした特徴は、誰にも言えないことが言いやすくなるという側面でもありますので、相談にとっては利点となります。しかし、普段のコミュニケーションにおいては、いつのまにか乱暴な言葉使いとなったり、知らぬ間に相手を大きく傷つけてしまったりすることもありますので、注意が必要です。SNS相談では、そういったトラブル、傷つき体験について話す子どもたちも多くいます。

<SNSでのイジメ被害を防ぐため、親バカと言われても>

フジTV:SNSでのイジメを防ぐため、あるいは早期に発見して対応するためにはどうしたらいいですか? ここまで聞いてくると、SNSでのイジメを防止したり発見したりすることは非常に難しいようにも思えてきたのですが。

新行内:はい、非常に難しいですし、子どもにとっては大変言い出しにくいことです。

SNS相談の中で話を聞いていると、イジメの二次被害といったものがあり、子どもたちが二重に傷ついてしまっていることがあります。それは、イジメられたことを先生に言っても、「あいつがそんなイジメをするわけがない」とか「それは思い過ごしだろ」などと言われたり、親に言っても真に受けてくれなかったり、理解してくれなかったりといったことです。これは子どもにとっては非常につらいことであり、こうした体験を通して子どもたちは人間不信に陥ったり、心を閉ざしていってしまったりします。

ですので、もし我が子がイジメのことを話してくれたら、事の真偽を確かめるその前に、まずは子どもが言っていることをそのまま受け取り、子どもの大事な味方になって欲しいと思います。ほかの誰が何と言おうと、せめて親だけは我が子の大きな味方になっていて欲しいと思います。たとえ親バカと言われても、我が子がイジメ被害を訴えた時には、大いに親バカであってほしいと思います。それは子どもにとっては、非常に大きな力となり、勇気も湧いてくるでしょう。

2019年8月28日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセリングセンター長 新行内

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

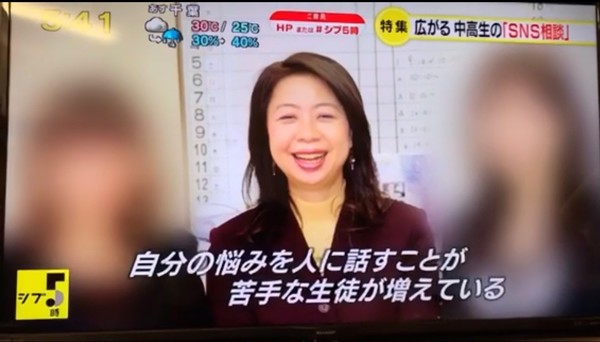

NHKシブ5時 広がる中高生の「SNSカウンセリング」

当団体は、その特集の撮影に協力しました。ただし、公共放送のため、「NPO東京メンタルヘルス・スクエア」という名称は一切出ていません。番組では、「昨年3月SNSの相談を始めた東京のNPOです」と紹介されました。

特集はおよそ15分間でしたが、前半の部分で、当団体の国広多美カウンセラー/スーパーバイザーが、当団体のSNS相談室内にてインタビューにこたえました。

この特集には若くて将来有望と思われる20代半ばのNHKディレクターの方が、熱心に制作に取り組んでおられました。

「まだあまり知られていないSNS相談を多くの方に知ってもらいたい」そんな思いで、そのディレクターさんは関わっておられました。

私自身は、昨夏はNHKの「首都圏ネットワーク」という番組にて「SNS相談」の取材にこたえさせていただきましたが、今回はその若くて熱心なディレクターさんと共に、裏方に徹して、カウンセラーやスーパーバイザーの調整など行い、番組づくりに協力させていただきました。

裏話を少しだけお伝えしますと、特集の中では5ー6分の放映でしたが、実際の撮影は、打ち合わせから始まり、トータルでいうと、20ー30時間を費やしました。今回放映されたのはスーパーバイザーひとりでしたが、実際にはほかに2名のカウンセラーとスーパーバイザーがインタビューに答えました。

こういったTVものは往々にしてそうですが、取材された中で実際に放映されたのはごく一部です。裏を返すと、それだけのエッセンスが放映された中には散りばめられていたといってもいいでしょう。

そのエッセンスとも言ってもいい放映内容から、以下、重要と思われた部分をいくつか拾ってみました。

1.「死にたいとかネガティブなことは、友達に嫌われると思って言えない」(虐待を受けた女子中高生)

とてもリアルな言葉でした。被虐待児の心理の一端が凝縮された言葉だと感じます。

そして、こういったとてもセンシティブな内容をも含め、多くの子どもたちにとって最も相談しやすい方法の一つがSNS相談といってもよいでしょう。

2.「顔の表情も声の調子もわからない心の内を探る」

ナレーターの説明からですが、SNS相談のポイントをうまく捉えた言葉でした。このポイントは何度か出てきて、「名前もわからない、顔も声もわからない、文字だけ」とも言っていました。

私自身もNHKのディレクターさんとのやり取りの中で、熱心な質問を何度も受けましたが、そんな中でもこのポイントが話題となりました。

3.「自分の悩みを人に話すことが苦手な生徒が増えている」(国広多美カウンセラー/スーパーバイザー)

当団体のカウンセラーであり、スーパーバイザーの国広多美がインタビューにこたえて話した言葉です。スクールカウンセラーを18年間やってきてのまさに実感です。私自身も同じことを日々感じています。

4.「短い文章から相手の感情や精神状態を探る」、そして「文字数や送信する間隔を相手に合わせ、少しずつ距離を縮めていくのです」

ナレーターの説明からですが、こちらもSNS相談のポイントをうまく捉えた言葉でした。相手と息づかいを合わせていく、そうして信頼関係を育んでいき、大事な大事な心の声を共有していきます。

5.「SNS世代が増える中、新たなカウンセリングをめぐる模索が続いています」

同じくナレーターの説明からですが、まさに今がその通りです。

SNS相談が子どもたち向けにはじめて行われたのは2017年の夏、長野県からでした。それからまだ2年しか経っていません。私自身はその前の2016年秋から、とある通信制高校のスクールカウンセラーとして、チャットで相談を始めました。それとても3年が経過したに過ぎません。

人間で2〜3歳といえば、よちよち歩きが上手になって、やっと自分で自分の行きたいところに歩き出していくことができる位の頃でしょうか。

このため、いまのSNS相談をもってして「これこそがSNS相談だ!」と言える状態まで達しているとはまだ思えません。おそらくこの先もSNS相談に関する試行錯誤は続いていくと思われます。そして、5年後10年後には今の面影を残しつつも、大きく成長したSNS相談の姿が見られるのではないかと考えています。

そのために、SNS相談のリードオフマンとして、当団体が果たしていくべき役割と責任は非常に大きなものがあると感じ、それだけでも身が引き締まる思いです。

2019年7月26日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセリングセンター長 新行内

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

日本初 自殺者が最も多い「深夜・早朝」時間帯にSNS相談受付

2018年3月実施時には1ヶ月間で述べ2,500件あまりの相談が寄せられ、SNS相談へのニーズの高さを痛感しました。

「言葉を口に出さずに相談できること」を利点とする相談者も多く、「声にする」ことや「人前に出る」ことをためらっていた方々の相談に対応する手段としてSNS相談の有効性を実感しています。

【日本初、自殺者が最も多い、深夜・早朝時間帯のSNS相談実施】

最も自殺が多い時間帯(*2)は深夜から早朝の時間帯です。この時間に対応するため、本年2019年3月の自殺対策強化月間中のSNS相談では、毎週土曜夜から日曜朝にかけての、深夜・早朝の相談にも対応する体制を整えました。SNS相談での深夜から早朝の自殺対策での相談対応は、日本ではじめて試みとなります。(2019年3月現在、本法人調べによる)

人に言えない・口にできない悩みや「死にたい」くらい苦しい気持ちを、チャットで相談いただけます。相談にはSNS専門スキルを修得したカウンセラーが対応いたします。

【国内最多のSNS相談方法を採用 ~LINE、Twitter、Facebook、ウェブチャット~】

ひとりでも多くの「死にたい」という相談にお応えしていくために、LINEのほか、Twitter、Facebook、ウェブチャットと多種のSNS相談を実施しています。これだけ多くのSNSからの相談に対応しているのは、国内ではほかにありません。(2019年3月現在、本法人調べによる)

SNSの種類により相談者の属性や相談の傾向に違いがあります。多種SNSからの相談を受け付けられるようにすることで、多くの「死にたい」という相談にお応えしていきます。私たちはこのSNS相談を通じて当団体の理念である「話をちゃんと聴いてくれる人が傍にいる社会を作る」ことをさらに進めて行きます。

【SNS相談】こころのほっとチャット ~つながる、よりそう、やわらぐ~

<LINE> @kokorohotchat https://line.me/R/ti/p/@tch1397q

<Twitter> @kokorohotchat https://twitter.com/kokorohotchat

<Facebook> @kokorohotchat https://www.facebook.com/kokorohotchat

<ウェブチャット> https://www.npo-tms.or.jp/public/kokoro_hotchat/

【相談時間】平成31年3月1日~平成31年3月31日

平日 10時~16時 17時~21時 / 土曜 13時~日曜日19時 / 祝日 15時~19時

【相談時間と回数】

1回50分/1日1回まで利用可能

*1)自殺対策強化月間(2018年3月)SNS相談事業の実施結果(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12001000-Shakaiengokyoku-Shakai-Soumuka/0000204756.pdf

*2)「死亡曜日・時間別にみた自殺」厚生労働省『自殺死亡統計』

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/4.html

2019年3月20日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセリングセンター長 新行内

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

「自殺・不登校・いじめ」がない・温かい笑いのある学校 ~教育漫才で子どもたちが変わる~

これは、越谷市立越ヶ谷小学校の業間休みの校長室の風景です。

この日は、一緒に取組んでいただいている「いじめ・自殺・不登校ゼロプロジェクト」の来年度の取組の打ち合わせのために、同校の田畑校長先生とお打合せをしていました。

10:20頃にふいに校長室の扉が「トントン」と鳴り、ふと見ると小学1~2年生の子が顔をのぞかせて「校長せんせい、入って良いですか?」と、目をくりくりさせて聞いてきます。

「いいよ~」という田畑校長の返事とともに、「やったー」とばかりに次々と入ってくる小学生たち。

自分が作った俳句の修正を求める高学年、けん玉やコマ回しに興じる低学年、みんな思い思いのことをやりながら、「校長先生、見てみて」って声をかけています。

校長先生に抱き着く中学年の男の子、それをどかして膝に座ろうとする低学年の女の子。

元々は不登校傾向で教室に入れない児童の居場所作りのために、保健室と校長室を「いつでもだれでも来ていい場所」としたことが初めだったそうです。

それが徐々に広まって、学年関係なく、業間休みとお昼休みはみんな争うように校長室に訪れます。

田畑校長先生は「自殺・不登校・いじめ」の三つのなし学校・温かい笑いのある学校の創造を理念に掲げ、それを全力で取組んでいる先生です。

いじめがあれば、校長先生自らいじめた児童、いじめられた児童と直接会い、徹底的に話します。

学校に来られない児童がいれば、家庭訪問をして保護者と、その子に合った対処法をお互いに納得できるまで話し合い、そしてそれを実行しています。

「学校は教員で変わる、そして教員は、校長の取組で変わるんだ」そう信じて常に率先垂範を続けていらっしゃいました。

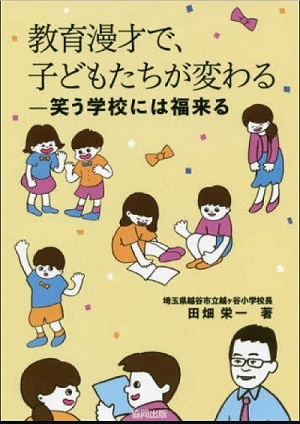

そんな田畑校長先生が、自らの取組を書籍にまとめました。

「教育漫才で子どもたちが変わる 笑う学校には福来る」です。

田畑校長先生の、若き教員時代の経験から生まれた信念「全員の子どもが揃ってこそ、初めて教育活動が始まる」。

田畑校長先生は頑なにこの信念を貫き、不登校生徒の人数が「平均以下だからよい」「少人数だからまあまあ」という考えを自ら一切認めず、たとえ一人であっても、その子の一生の問題として、真正面から取り組んでいらっしゃいました。

校長が信念を曲げずに突き進む姿を目の当たりに見て先生が変わり、学校が変わる。

ひたすらに、真剣に、頑なに。でも子供とは笑顔で楽しく、柔らかく接し続ける。

この本は、そんな田畑校長先生の愚直ともいえる教育姿勢と、その中で「いじめ」「不登校」をなくすための手段として最も効果があると思い、見つけ出した「教育漫才」の効果が書かれている一冊です。

決して「教育漫才のノウハウ本」ではありません。

いじめ、不登校をなくす、その為にはほっこりとした空気の中で、笑顔に包まれたコミュニケーションあるれる学校を創造する。

そのために何をすべきかを悩み、考え抜いた末にたどり着いた「教育漫才」。その過程を知ることこそが本誌の高い価値です。

「教育漫才」をすればいじめがなくなるのではない。先生、学校全体で「いじめをなくす」意思を持ったうえでの「教育漫才」だから効果が発揮される。そのことをこの本から学ぶことが出来ます。

ぜひ全国で、いじめや、不登校の生徒で悩んでいる先生方みなさんにこの一冊を読んでいただきたいです。

方法論は「教育漫才」でなくても良い。

真剣に児童・生徒と向き合い、全校を巻き込んで対策を全力で進める。

その姿に共鳴する先生が一人でも増えることを願っています。

『教育漫才で子どもたちが変わる 笑う学校には福来る』はAmazon、楽天ブックスなど各種ネットショップで購入できます。

教育関係者、保護者のみなさんにはぜひ読んでいただきたい一冊です。

2019年3月1日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

企画・広報局 みずぬま

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。